Le plan Marshall

Le Général Marshall entrant à l'Université de Harvard, le 5 juin 1947

Dans un discours qu'il prononce le 5 juin 1947 à l'université Harvard de Cambridge (Massachusetts), le secrétaire d'État américain, George C. Marshall, propose à tous les pays d'Europe une assistance économique et financière conditionnée par une coopération européenne plus étroite. C'est le Plan Marshall ou le European Recovery Program (ERP).

Le plan Marshall (Pathé, 7 avril 1948)

Marshall veut aider l'Europe (y compris l'URSS) à se remettre sur pied au sortir de la Seconde Guerre mondiale... En lui donnant les moyens de lutter « contre la famine, le désespoir et le chaos », il veut aussi lui éviter qu'elle ne redevienne la proie des dictatures.

Très intéressées, la France et la Grande-Bretagne convoquent trois semaines plus tard à Paris une conférence à laquelle ils convient aussi l'URSS dans le but d'élaborer un programme commun en réponse à l'offre du général Marshall. Mais Viatcheslav Molotov, ministre russe des Affaires étrangères, refuse catégoriquement le moindre contrôle international et s'oppose au relèvement économique de l'Allemagne. L'Union soviétique rejette définitivement l'offre Marshall et dissuade ses pays satellites et la Finlande voisine de solliciter l'aide américaine. Ce refus approfondit la coupure entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. En réaction au programme Marshall, l'URSS institue, en janvier 1949, une coopération économique avec les pays du bloc soviétique dans le cadre du Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM ou Comecon).

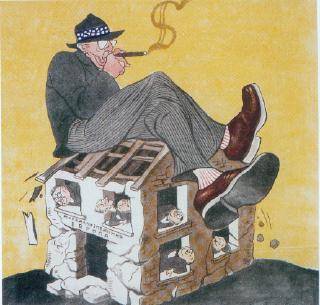

Caricature soviétique

Sur la maison, au-dessus de la porte, est écrit

« L'Europe de Marshall »

Finalement, seize pays s'empressent d'accepter le plan Marshall : Autriche, Belgique, Danemark (avec les îles Féroé et le Groenland), France, Grèce, Irlande, Islande, Italie (et San Marin), Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal (avec Madère et les Açores), Royaume-Uni, Suède, Suisse (avec le Liechtenstein) et Turquie. Ils mettent immédiatement sur pied un Comité de coopération économique européenne (CCEE) qui dresse un rapport fixant les tâches prioritaires de l'économie européenne. Mais les Américains exigent que ces pays assurent eux-mêmes la gestion et la redistribution des fonds. Le CCEE prévoit alors la création d'un organisme permanent de coopération.

Le 16 avril 1948, les seize pays signent à Paris la Convention qui y établit l'Organisation européenne de coopération économique (OECE). L'Allemagne de l'Ouest et le territoire de Trieste les rejoignent en 1949.

Tracteurs américains

En décembre 1951, le bilan de l'ERP témoigne du succès de la reconstruction européenne : la production industrielle est supérieure de 64 % à celle de 1947, et de 41% à celle d'avant-guerre. La quantité d'acier coulé a doublé. Le rationnement disparaît : en France, les cartes d'alimentation sont retirées de la circulation début 1949.

Le discours de Paul-Henri Spaak, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique prononcé, le 13 mars 1948, lors d'une conférence à Luxembourg au cours de laquelle il explique la portée du plan Marshall et ses implications économiques et politiques pour l'Europe occidentale, à écouter ici

Cette stratégie se révèle payante puisqu'aux élections d'avril 1948, la Démocratie chrétienne l'emporte nettement sur le parti communiste italien jusque-là si influent .

Affiche du Parti communiste français contre le Plan Marshall

Manifestation d'étudiants contre le plan Marshall (Vienne, juillet 1949)

De plus, en rassemblant initialement les pays démocratiques européens dotés d'une économie de marché, l'OECE constitue une première étape importante sur la voie de l'unification européenne.